PHOTO

L’Associazione nazionale magistrati, ricordando l’anniversario dell’attentato al procuratore di Palermo Gaetano Costa, ha pubblicato un pezzo dell’intervista al giornalista Felice Cavallaro, dando però la percezione, ai lettori ignari della vicenda, che l’omicidio mafioso fosse maturato attraverso un patto con gli avvocati dei mafiosi. Da lì è sfociata l’inevitabile, sacrosanta polemica da parte delle Camere Penali.

Ma la storia, in realtà, è completamente diversa. Come ricordò anche il figlio – scomparso l’anno scorso – Michele Costa, tra l’altro avvocato di fede garantista, il padre andò incontro alla morte perché osò rompere, in completa solitudine, «quel patto non scritto tra le cosche e il Palazzo di giustizia di Palermo».

Malgrado il carattere apparentemente freddo e distaccato e la poca inclinazione ai rapporti sociali, a Gaetano Costa fu sempre unanimemente riconosciuta una grande umanità e attenzione, soprattutto nei confronti dei soggetti più deboli. Sin dagli anni Sessanta intuì che la mafia aveva subito una radicale mutazione e che si era annidata nei gangli vitali della pubblica amministrazione, controllandone gli appalti, le assunzioni e la gestione della cosa pubblica in generale. Inutilmente, all’epoca, richiamò l’attenzione delle massime autorità sul fatto che una efficace lotta alla mafia imponeva la predisposizione di strumenti legislativi che consentissero di indagare sui patrimoni dei presunti mafiosi e di colpirli.

Nel gennaio del 1978 fu nominato procuratore capo di Palermo, e la reazione del “Palazzo” fu, in larga misura, negativa, tanto da far sì che si ritardasse la sua “presa di possesso” sino a luglio di quell’anno. Nel breve periodo della propria direzione della Procura di Palermo, avviò una serie di delicatissime indagini nell’ambito delle quali, sia pure con i limitati mezzi all’epoca a sua disposizione, tentò di penetrare nei santuari patrimoniali della mafia.

Come ha ricordato Paolo Borsellino in un’intervista reperibile su Raiplay, il primo a intuire l’importanza investigativa dei conti bancari fu proprio Costa. Il magistrato ucciso a via D’Amelio ha spiegato come all’interno della Procura di Palermo si fossero manifestati contrasti riguardo alla convalida dei fermi e degli arresti di numerose persone accusate. Diversi sostituti ritenevano che il rapporto acquisito non fornisse abbastanza elementi per procedere. Nonostante queste divergenze, il procuratore Costa convalidò gli arresti, ma fu ucciso poco dopo.

Giovanni Falcone, da solo (Borsellino ribadì più volte il lavoro solitario del suo fraterno amico), proseguì l’inchiesta e, seguendo l’intuizione di Costa, approfondì le indagini sui conti bancari degli imputati, ottenendo risultati significativi che rafforzarono l’accusa.

Parliamo del processo “Spatola più 54”. All’epoca subentrò come capo dell’ufficio istruzione Rocco Chinnici, anch’egli isolato dal Palazzo di giustizia. Come ricorda il figlio di Costa in una propria memoria reperibile sul sito della fondazione, anche Chinnici dovette subire un assoluto isolamento, le critiche e la dissociazione dei colleghi (ne lascerà drammatica traccia in una sorta di diario di cui troppi non hanno memoria).

Il figlio di Costa sottolinea che «una rilettura» dei «diari» di suo padre «consente di avere la misura del suo isolamento e della sua sovraesposizione; farebbe individuare, inoltre, posizioni, all’interno del palazzo, che si è voluto interessatamente ignorare». Precisa, ancora, che l’isolamento non deve intendersi come la naturale “solitudine” del giudice, che è, e deve essere, “solo” nelle proprie decisioni, ma come vittima di una azione costante e penetrante finalizzata a creare un fronte contrario alla sua strategia e a comunicare all’esterno che, se eliminato, i suoi successori muteranno indirizzo. Prosegue Michele Costa: «Nel giugno del 1983 Chinnici confida a molti (troppi evidentemente) di avere deciso di unificare le indagini sugli omicidi di Reina, Mattarella e La Torre. La decisione ha un significato preciso: la causale comune va ricercata negli appalti e nella politica. Chinnici muore appena un mese dopo».

Per completare il quadro drammatico, dopo la morte di Chinnici, in un’audizione del settembre 1983, innanzi al Csm, su quel punto Giovanni Falcone commenterà: «Il collega Chinnici prendeva appunti su tutti gli episodi che gli apparivano inconsueti, e questo perché temeva che le persone che potessero volere la sua morte avrebbero potuto annidarsi anche all’interno del Palazzo di giustizia. Egli mi sollecitava a fare altrettanto, dicendomi che, in caso di una mia morte violenta, gli appunti avrebbero potuto costituire una traccia per risalire agli assassini». Come è noto, Giovanni Falcone seguirà il consiglio di Chinnici e annoterà tutti i problemi interni al palazzo di giustizia. I cosiddetti “diari di Falcone”, però, non sono mai stati resi pubblici, tranne una parte pubblicata sul Sole-24 Ore dalla giornalista Liliana Milella. E sappiamo che Paolo Borsellino, a sua volta, farà lo stesso utilizzando la famosa agenda rossa. Mai trovata, assieme ai documenti che aveva nella borsa.

Ma ritorniamo al procuratore Gaetano Costa. Il 25 febbraio del 1982, Rocco Chinnici, in quel momento consigliere istruttore capo, raggiunge sotto falso nome il Consiglio superiore della magistratura (lo confermerà lui stesso davanti alla prima commissione del Csm). Ripercorrendo alcuni stralci di quell’audizione è possibile ricostruire i fatti, le tensioni, le preoccupazioni di quel periodo: il giudice Chinnici racconta dell’isolamento del procuratore Costa, che sente vicino a quello che egli stesso sta vivendo; narra della difficoltà di vivere, lavorare e cercare di difendere la legalità a Palermo e delle minacce di morte di cui è – o meglio erano (entrambi) – destinatari.

Nessuno avrebbe mai pensato che l’isolamento di Costa potesse esplodere, in una forma inquietante, in una riunione nella quale si dovevano convalidare i 55 arresti compiuti dalla polizia, dopo l’attentato al capitano Basile, tra le famiglie Spatola-Inzerillo-Gambino.

I sostituti, coloro che faranno carriera negli anni a venire, espressero un dissenso già maturato in un incontro privato, in casa di uno di loro, rispetto alla tesi del procuratore, secondo la quale la convalida avrebbe consentito una migliore verifica delle diverse posizioni.

Costa firmò da solo. I cronisti rimasti nei corridoi della Procura ad aspettare l’esito della riunione lo appresero dagli avvocati, a loro volta informati da sostituti “dissenzienti”.

Il circuito informativo aveva così prodotto l’esito dirompente che Leonardo Sciascia avrebbe denunciato in un’interrogazione parlamentare. Lo scrittore di Racalmuto, in un’intervista rilasciata a Felice Cavallaro, proprio alla domanda su cosa ne pensasse della riunione nel corso della quale Costa, in contrasto con alcuni magistrati, decise di firmare i mandati di cattura, ha risposto così: «Uno scrittore americano, Damon Runyon, un umorista, usa un termine mutuato dal gergo della malavita, il dito. Chiama così colui che indica le persone da uccidere, da sequestrare, da rapinare. Credo che in Italia, in ogni ambiente ed in ogni categoria, ci sia un dito, e questo vale anche per certi omicidi del terrorismo. Il dito può funzionare per volontà, consapevolmente, e può funzionare incidentalmente; per esempio, lasciando solo la persona che vuol fare qualcosa».

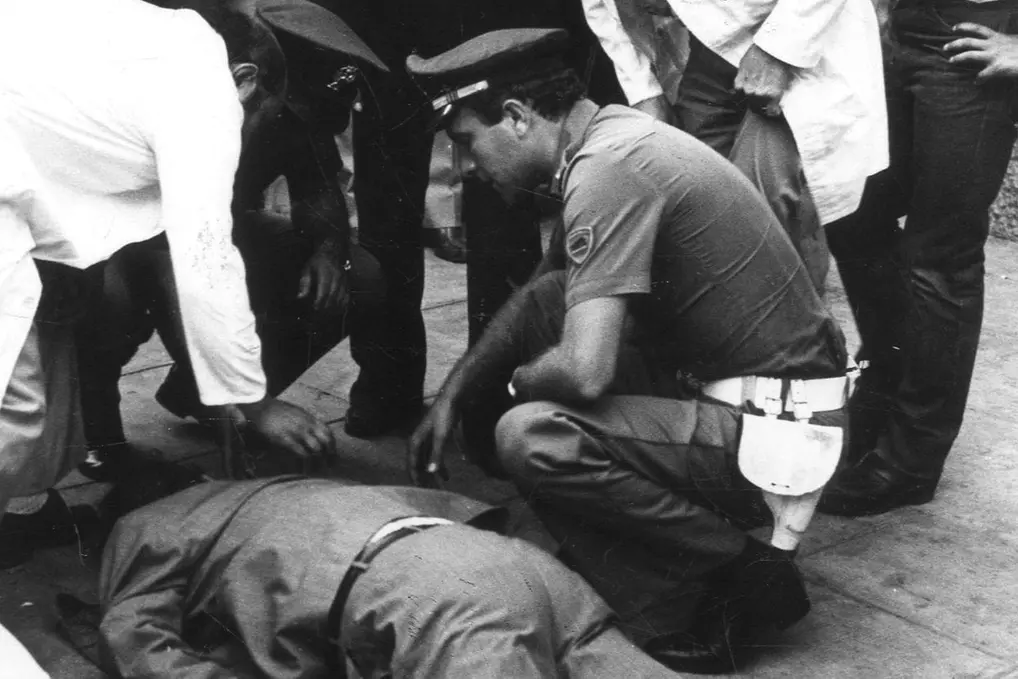

ll 6 agosto 1980, mentre passeggiava da solo e a piedi, Gaetano Costa rimase vittima di un agguato tesogli nel centro di Palermo.

Nessuno è stato condannato per la sua morte, ancorché la Corte di assise di Catania ne abbia accertato il contesto individuandolo nella zona grigia fra affari, politica e mafia. Il processo ha chiarito che la firma solitaria sulla convalida degli arresti non era l’unico movente, ma lo ha certamente sovraesposto.