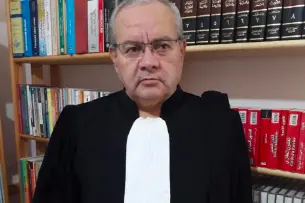

PHOTO

Per Salah Dabouz protestare è uno stile di vita e una storia di famiglia. Alla fine degli anni sessanta il padre, dopo una sentenza che riteneva ingiusta, scrisse all’allora presidente algerino Houari Boumediene puntando il dito sul sistema giudiziario: «Se un cittadino subisce un torto si rivolge a un tribunale, ma se in quel luogo non difendono i suoi diritti come può ottenerli?». Boumediene naturalmente non rispose ma Salah, oggi perseguitato dalle autorità di Algeri, nel corso degli anni ha ripensato più volte alle parole di suo vecchio.

È diventato avvocato quasi per caso, all’inizio degli anni 2000, sulla soglia dei quarant’anni, Dabouz riprende gli studi di legge per aiutare un cugino che aveva un contenzioso legale con l’università. Poi ci ha preso gusto e ne ha fatto quasi una missione in un Paese dove le garanzie democratiche vengono calpestate ogni giorno e la violenza politica è regolarmente coperta dal potere giudiziario. Diventando in poco tempo uno dei legali più celebri del Paese, specializzato nella difesa dei detenuti politici o delle minoranze religiose. Dal 2013 al 2018 è stato presidente della Lega algerina per i diritti umani (LADDH), un’associazione indipendente fondata nel 1985 che documenta le violazioni subite dai cittadini ad opera delle forze di sicurezza o dai gruppi estremisti armati.

Il governo ha ordinato lo scioglimento della LADDH lo scorso anno per attività considerate eversive, ma i media mainstream abbagliati dalle crisi in Ucraina e in Medio Oriente, raramente si occupano degli abusi commessi in Paesi “laterali” come l’Algeria.

Salah Dabouz è nato a Ghardaïa, una maestosa città mozabita a circa seicento chilometri dalla capitale, ha esercitato gran parte della professione ad Algeri, ma quando si è occupato del caso di detenuto nel carcere di Ghardaïa è entrato in rotta di collisione con la wilaya (procura in arabo) locale: «Il peggio del peggio che esista in Algeria».

Il suo cliente si chiamava Kamel Eddine Fekhar, uno storico militante per i diritti umani sbattuto in prigione per aver denunciato le pratiche «segregazioniste» nei confronti della minoranza mozabita, un gruppo etnico berbero che ha un’interpretazione dell’Islam considerata eretica dagli integralisti sunniti. Fekhar era stato arrestato con la classica accusa di “attentato all’integrità delle istituzioni” e “incitamento all’odio razziale” (sic). In segno di protesta Fekhar è entrato in sciopero della fame ma il suo corpo non ha retto ed è entrato in coma dopo qualche settimana. Poteva salvarsi, ma lo hanno trasferito in un ospedale a oltre cinquecento chilometri da Ghardaïa e così è deceduto nel tragitto.

Dabouz ha impiegato parole di fuoco verso le autorità giudiziarie in un post pubblicato sulla sua pagine Facebook: «È un crimine di Stato e una morte programmata, nel 99% dei casi di persecuzione politica non ci sono fatti, non ci sono denunce. È sempre la pubblica accusa che agisce di propria iniziativa facendo a pezzi lo Stato di diritto». In seguito a queste frasi per Dabouz, che aveva minacciato di portare il caso davanti il Relatore speciale delle Nazioni Unite, sono cominciati i guai, a partire dall’arresto il 7 aprile 2019 per ingiurie a funzionari dello Stato.

Scarcerato il giorno successivo, Dabouz è stato messo sotto controllo giudiziario subendo un trattamento “kafkiano”. Ecco il suo racconto: «Dovevo prendere l’autobus notturno alle 23 da Algeri per arrivare alle sei del mattino a Ghardaïa. Alle otto c’era la firma del registro in tribunale e alle nove di nuovo l’autobus 9 che in serata mi riportava ad Algeri. Ho fatto questo viaggio ogni due giorni per quattro mesi. Avevo già sperimentato un simile controllo nel 2016: Ghardaïa è sempre stata un laboratorio della repressione di Stato». Il 9 settembre 2019 Dabouz è stato vittima di un’aggressione: un uomo si avventa su di lui armato di coltello, lo ferisce ma non riesce a ucciderlo. Inutile se non controproducente denunciare il fatto alla procura. Così, complice anche la fortunata circostanza di un visto per il Belgio ottenuto la settimana precedente, decide di lasciare il Paese e di trasferirsi a Bruxelles: «Sono partito per proteggermi perché prima o poi mi avrebbero assassinato, andare via dall’Algeria è l’unico modo per proseguire la mia battaglia perché da morto non potrei fare più nulla. In Belgio ho accesso libero ai media e ai dossier e collaboro con le istituzioni locali ed europee».

Come racconta Aissa Rahmoune, un altro difensore algerino rifugiato in Francia oggi vicepresidente della Federazione internazionale per i diritti umani (FIDJH), l’attacco agli avvocati in Algeria avviene in modo sistematico e segue una precisa strategia: «L’avvocatura è il solo ostacolo alla repressione politica e giudiziaria, senza di noi chi denuncerà le torture e gli arresti arbitrari? Chi renderà pubblico ciò che si nasconde nelle aule della giustizia?».