PHOTO

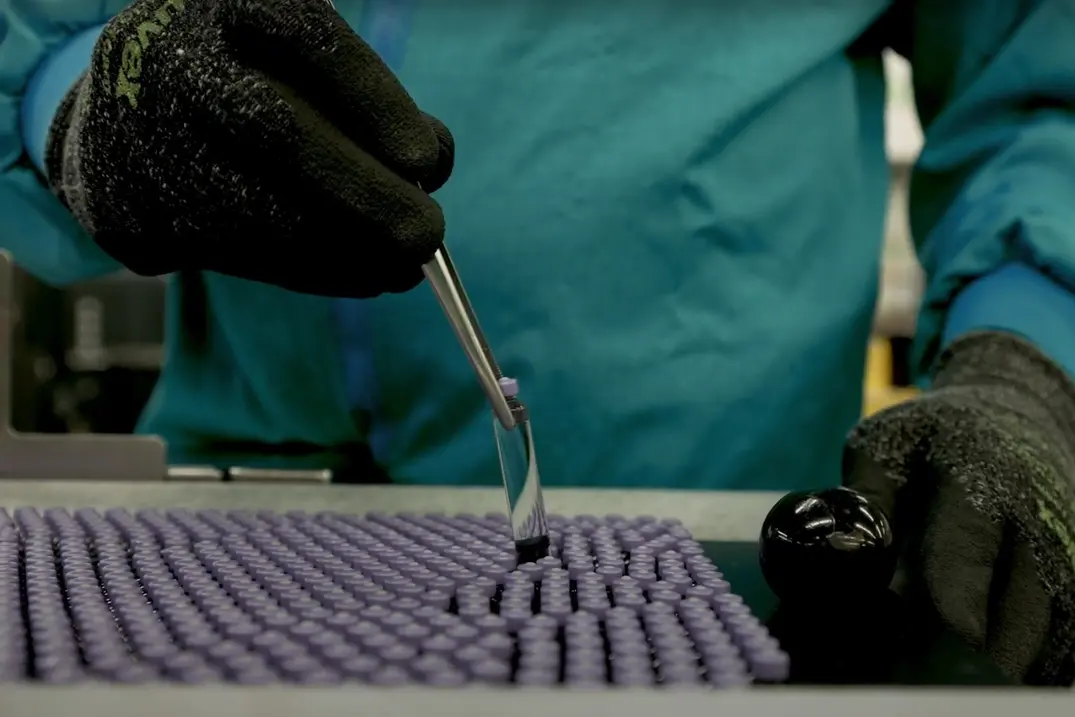

SANOFI INDUSTRIA FARMACEUTICA RICERCA LABORATORI LABORATORIO RICERCATORE RICERCATORI PRODUZIONE FARMACI FARMACO FIALA FIALE

Le nuove cure e i nuovi medicinali che scaturiscono dalla ricerca biomedica, messi in commercio dall’industria farmaceutica, costituiscono ormai delle innovazioni terapeutiche ad alto valore. Questi trattamenti sono portati a svilupparsi nelle cure per gravi patologie come l’epatite C e alcune malattie oncologiche, che sappiamo coinvolgere un numero sempre maggiore di pazienti.

Le stime italiane parlano dell’ 1% circa in più dei tumori ogni anno. Tuttavia, il prezzo esorbitante di queste cure innovative creano discriminazione economica e ne impediscono l’accesso a quei pazienti che potrebbero averne bisogno. Va considerato che molti pazienti non hanno accesso gratuito a questi farmaci perché il Servizio Sanitario Nazionale ( SSN) non è in grado di erogarli a tutti in ragione del loro alto prezzo.

Sono diverse le ragioni che rendono accessibili questi farmaci essenziali e innovativi ad un prezzo altissimo. Soprattutto va considerata la necessità di promuovere innovazione e ricerca. Il problema allora che si pone è come si possa definire un costo equo per medicine innovative, così che sia possibile l’accesso di questi trattamenti a coloro che ne abbisognano; al contempo come si possa far fronte alla sostenibilità per i sistemi sanitari pubblici che devono reggere il costo delle cure per tutti; e, d’altra parte, tenere conto degli interessi delle imprese farmaceutiche.

I modelli economici farmaceutici sono cambiati in questi vent’anni, marcando una esternalizzazione della ricerca ( realizzata in particolare da ricerche che si sono raccolte intorno ai grandi gruppi farmaceutici) e ricevendo un finanziamento da parte delle autorità pubbliche che ha reso il costo reale della ricerca privata assai meno rilevante e portando ai ricercatori dei profitti elevati per rispondere alle esigenze degli azionisti.

La determinazione della segretezza dei dati sia nella procedura relativa al prezzo, all’autorizzazione di nuovi farmaci, sia nelle informazioni concernenti l’evoluzione del farmaco dopo l’immissione sul mercato implicano problematiche etiche e sociali. Le autorità regolatorie obbligano al segreto in base a disposizioni legislative europee e si limitano perciò a rendere pubblici solo documenti riassuntivi riguardanti la documentazione e le procedure in base alle quali viene autorizzato un nuovo farmaco all’immissione in commercio. Pertanto è un processo complesso frutto di negoziazioni “opache” tra i poteri pubblici e le strutture del settore. Nell’ambito di queste trattative, la “segretezza” del prezzo ha un preciso fine: evitare di ledere la proprietà intellettuale dell’industria che ha speso ingenti somme per realizzare lo sviluppo e ottenere l’approvazione di un nuovo farmaco.

Il fatto che l’industria detenga il brevetto non sarebbe sufficiente per evitare che la divulgazione delle informazioni relative ai dati necessari per l’approvazione si traduca in un vantaggio ai competitori e, quindi, danneggi l’interesse industriale e in definitiva i profitti.

Per questa ragione si sono schierati i favorevoli al mantenimento della situazione in vigore che prevede la negoziazione tra l’Agenzia Italiana del Farmaco ( AIFA) e le aziende farmaceutiche che sottopongono i loro prodotti alla rimborsabilità da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Resta, comunque, difficile spiegarsi come questo “super costo” possa essere praticato senza chiara giustificazione, tanto più quando i pazienti sono in grave difficoltà, perché non hanno alcuna alternativa. Per questa ragione non mancano i contrari alla segretezza e fra questi il noto farmacologo e ricercatore prof.

Silvio Garattini che ha avuto modo di affermare: «Quanto al segreto nella contrattazione dei prezzi, ritengo che, senza regole prestabilite, questa sia una pratica preoccupante, che tra l’altro non pare abbia precedenti nell’acquisto di beni e servizi da parte di strutture pubbliche... Si può accettare una segretezza durante la trattativa, ma poi il non sapere le ragioni del prezzo di ciò che si prescrive genera confusione».

Anche il Comitato Nazionale per la Bioetica nella sua Mozione del 2017 ebbe a ritenere che il principio etico dell’accesso equo e universale alle cure debba prevalere sui profitti, talvolta sproporzionati, delle singole case farmaceutiche. Si può anche osservare che la Food and Drug Administration mette a disposizione tutti i dati, mentre ciò non avviene a livello dell’ente europeo EMA e conseguentemente di tutte le agenzie nazionali. L’obiettivo di rendere trasparenti e disponibili i dati può svolgersi ora secondo tre criteri: 1) esigere la trasparenza nell’ambito della negoziazione del prezzo; 2) rinforzare le competenze al potere pubblico; 3) portare avanti una politica di cooperazione con il mondo internazionale.

L’esigenza della trasparenza implica l’incontro di tutte le parti interessate del settore, compresi i rappresentanti delle società, per stabilire le modalità di sviluppo di una politica di trasparenza, fondata su esplicite regole dei costi. Il secondo obiettivo deve consentire di rinforzare lo Stato, predisponendo dei nuovi modelli anche di partnership pubblico- privata, così da realizzare delle “negoziazioni” in grado di garantire equità e sostenibilità, pur rispettando i diritti di proprietà intellettuale collegati ai progressi dell’innovazione farmaceutica.

Il terzo obiettivo è quello di promuovere una politica di cooperazione per esaminare e per confermare la qualificazione giuridica di certi medicamenti innovativi come “beni pubblici mondiali” e per riflettere anche sulla possibilità di creare un’agenzia europea specializzata nell’analisi economica dei prodotti di cura, o più generalmente per rinforzare la sovranità sanitaria al cospetto nazionale ed europeo.