PHOTO

La “scuola” più antica e prolifica è quella dell’ufficio inquirente di Milano: era il 1992 e l’inchiesta capostipite dei nomi in codice più evocativi fu “Mani pulite”, che passò alla storia anche per il rapporto diretto tra media e procura. Poi venne la “Duomo connection”, condotta da Ilda Boccassini sulle presunte infiltrazioni mafiose al Nord. In seguito è stato il momento dell’inchiesta “Ruby” ( coi suoi tre filoni), sempre di Boccassini, a carico di Silvio Berlusconi.

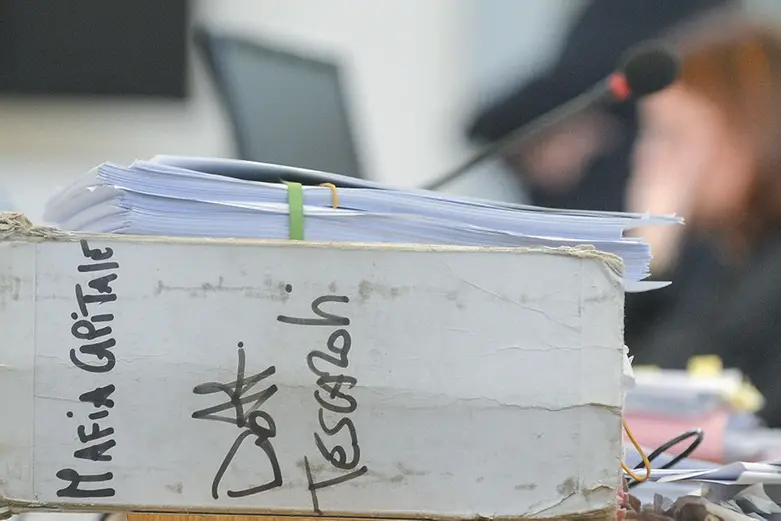

In tempi più recenti, è arrivata l’inchiesta “Mensa dei poveri”, in cui l’ipotesi è di tangenti per la costruzione di supermercati ( nella quale è stata arrestata e poi rilasciata l’ex europarlamentare forzista Lara Comi). Spostandosi alla procura di Roma, la più nota è “Mondo di Mezzo” ( metafora estrapolata dal contenuto di una intercettazione di uno degli imputati, Massimo Carminati) coniata dal team dell’ex procuratore capo, Giuseppe Pignatone.

Ancora più a sud, grande inventore di nomi in codice sia alla procura di Napoli che a quella di Potenza è stato Henry John Woodcock: a lui si deve l’inchiesta “P4” ( che richiamava la loggia P2) su una presunta associazione a delinquere che avrebbe operato nell'ambito della pubblica amministrazione italiana e della giustizia con l'obiettivo di gestire e manipolare informazioni segrete. Spiccano poi i casi di citazionismo come l’inchiesta “Bocca di rosa” di Messina su un giro di prostituzione e “Terminator 3” di Cosenza per una serie di omicidi di ’ ndrangheta.

Infine, caso più recente e drammatico, l’inchiesta della procura di Reggio Emilia denominata “Angeli e demoni”, che mutuava il nome evocativo da un romanzo di Dan Brown sull’ipotesi accusatoria dei bambini strappati alle loro famiglie naturali da parte degli operatori dei servizi sociali di Bibbiano. Ad accomunare queste inchieste, oltre al clamore mediatico già nella fase delle indagini preliminari, è la scelta di battezzarle con locuzioni enfatiche, spesso metafore allusive al reato indagato, che sembrano studiate a tavolino non tanto per mascherare il contenuto di un’indagine quanto per aiutare i titolisti dei giornali e rimanere impresse nella mente dei cittadini. Con buona pace del fatto che - come accaduto in molte di quelle sopracitate - l’ipotesi accusatoria sia stata poi fortemente ridimensionata se non esclusa nella fase del dibattimento.

Proprio contro questo «vero e proprio improprio marketing delle indagini giudiziarie» si è scagliato il parlamentare dem e costituzionalista Stefano Ceccanti, che ha presentato un’interrogazione ai ministri della Giustizia e degli Interni proprio per chiedere l’abbandono della prassi «invalsa da parte di alcuni settori della magistratura inquirente e di alcune autorità di polizia giudiziaria di denominare operazioni e indagini da esse condotte con nomi in codice ad effetto, facendo uso di termini evidentemente scelti con cura al principale scopo di influenzare l'opinione pubblica e suscitare il consenso sociale intorno alle ipotesi accusatorie, spesso risultate poi nei processi meno solide del previsto».

Ceccanti, infatti, rileva come «tutto ciò finisce con l'alterare l'equilibrio fra accusa e difesa ed anzi con l'attentare ai diritti delle persone coinvolte ben prima di qualsiasi riscontro processuale da parte di un giudice terzo, il tutto in violazione di norme costituzionali precise a partire dall'articolo 111 della Costituzione».

La questione di chi scelga i nomi delle inchieste è avvolto da una sorta di mistero tutto interno al rapporto tra procura e polizia giudiziaria. Non esiste una regola, ma la prassi sembra prevedere che il nome venga scelto dall’ufficio operante che conduce l’indagine ( in alcuni casi, come nel caso delle indagini antidroga, il nome va sengalato all’ufficio centrale che controlla non esistano altre operazioni omologhe e autorizza l’uso dell’appellativo), anche in accordo con il pubblico ministero. L’utilizzo di nomi allusivi è stato più volte censurato da parte dell’avvocatura e anche all’interno della stessa magistratura, ma il fascino di battezzare la propria inchiesta in modo evocativo non è venuta meno. Forse nella consapevolezza che, con la mediatizzazione del processo, anche da questo possa dipendere il successo dell’indagine.