PHOTO

«L’ India non è una nazione più di quanto non lo sia l’Equatore», scrollava le spalle sir Winston Churchill. Il feroce detrattore di Gandhi ( «un avvocato travestito da fachiro che non dovremmo far uscire dal carcere solo perché smette di mangiare» ) e soprattutto fiero avversario del gandhiano progetto di autodeterminazione e indipendenza indiana diventato poi realtà nel 1947, aveva torto. Ma aveva visto giusto.

Se lo chiedeva - retoricamente- anche Amartya Sen, come le l’India riesca ad essere una nazione, con quell’esplosione di differenze storiche, culturali, religiose, squassata da quella fabbrica di immobilismo e ineguaglianze sociali che sono le caste, ufficialmente fuorilegge ma tutt’ora perfettamente funzionanti (“il castismo è la politica, in India”, disse Arundhati Roy), territorio di slums a perdita d’occhio e sede di istituti di supertecnologie, patria di poveri e miserabili in sconfinate aree rurali che può ambire a divenire terza economia mondiale entro il 2050 ( o entro il 2030, come promette il nuovo Manifesto elettorale di Narendra Modi).

Ma il punto è che l’India è una nazione proprio grazie al fatto che è una democrazia. «Siamo uniti nella diversità» stabilì subito il primo premier, l’erede gandhiano Pandit Nerhu, definendo il comune denominatore di quel caleidoscopio di diversità. Un’affermazione che è valsa per l’India quanto quella di Seyès per la Francia della rivoluzione. Cos’è il Terzo Stato?, gli chiesero. «Tutto, il Terzo Stato è la nazione», rispose, e gli Stati Generali giacobini divennero un’assemblea costituente.

L’India è dunque costituzionalmente un’Unione di Stati, una nazione- continente popolata oggi da 1 miliardo e 300milioni di persone che parlano 22 lingue ufficialmente riconosciute, e tanto diverse tra loro da avere differenti alfabeti, e in più ce ne sono altre 300 effettivamente in uso.

La più grande democrazia del mondo, come si usa dire, e per capire il perché basta guardare quel che succede a partire dall’11 aprile e fino al 19 maggio, quando per rinnovare il Lok Sabha, la Camera del popolo, ed eleggere i 552 parlamentari dando al Paese un nuovo governo, andranno alle urne a turno 900milioni di persone. Si vota a scaglioni dalle pendici dell’Himalaya all’Oceano Indiano, in un processo democratico di dimensioni colossali. Il più rilevante al mondo e anche il più tecnologizzato dato che per permettere ai non alfabetizzati di votare da anni lo si fa premendo un pulsante su una macchinetta, e le cui tendenze sono proprio l’opposto di quel che si sta affermando in Occidente, grazie alla progressiva e inarrestabile crescita della partecipazione al voto. Da quel 55 per cento delle prime elezioni del 1951- 52 ( quando di mesi per votare ne occorsero 4) ai 551 milioni su 840 milioni che andarono alle urne nel 2014, la partecipazione al voto degli indiani cresce mano a mano che si scende nella scala sociale: in India votano da sempre anzitutto gli strati popolari. La sorpresa si è affacciata solo nel 2014, con Narendra Modi. I locali “forgotten men”, gli elettori dimenticati in questo caso del ceto medio, fecero stravincere, consegnandogli la maggioranza assoluta dei parlamentari e sbaragliando il rivale partito del Congresso, il primo leader populista- nazionalista della storia indiana: Narendra Modi. La sfida delle elezioni in corso è riavvolgere il filo della storia, provare a battere il Janata versione Modi, e non consentirgli il secondo mandato.

A favorire la corsa alle urne, anche il sistema assai semplice, all’inglese: vince al primo turno chi prende più voti. Con l’uninominale secco si eleggono contemporaneamente i deputati nazionali e quelli del proprio Stato, scegliendoli non tra 2 ma quest’anno tra quasi 2mila partiti, e tra 8mila candidati. Costo totale della complessa operazione 5 miliardi di dollari, un prezzo che vale il risultato, dato che al voto gli indiani tengono, come se fosse il momento della riscossa dalle clamorose e insuperabili disuguaglianze sociali. Ma sugli alti tassi di partecipazione incide molto anche la progressiva spettacolarizzazione del processo elettorale. Sempre più in stile Bollywood nei talk show televisivi, che possono mettere in mostra i più estrosi candidati dei partitini locali, e quest’anno arrivata davvero sin nelle sale cinematografiche.

Come si sa, Narendra Modi ha fatto costruire su di sè un lussuoso biopic esegetico nel quale viene impersonato dal più bell’attore star di Bollywood. E il suo sfidante Rahul Gandhi, non riuscendone a bloccare l’uscita nemmeno attraverso un ricorso alla Corte Suprema che è stato respinto, non ha trovato di meglio che fare in velocitunico filmato “My name is RaGa”, ammiccando con le sue iniziali al più popolare genere musicale indiano.

Ma se la sfida in un sistema bipolare de facto è tra il partito del Congresso formalmente laico ed erede del gandhismo che governò incontrastato fino al 1989, e il Bharatiya Janata Party ( Partito del popolo indiano) della destra nazionale indù, questi per governare si son dovuti spesso alleare con i partiti regionali, presenti per lo più in solo in uno Stato ( una regione, diremmo noi, se non fosse che l’India ha le dimensioni e le caratteristiche di un continente), e il cui ruolo può essere dunque politicamente decisivo a livello nazionale.

I vari sondaggi non sono concordanti, ma un punto in comune c’è, rimarcato da una recente rilevazione della banca d’affari Schroeder: per gli eredi della dinastia Gandhi stavolta è possibile ambire a rovesciare Narenda Modi, l’ex governatore dello Stato del Gujarat ( e in quanto tale responsabile morale e politico dell’eccidio di mille musulmani, in India una minoranza discriminata di 120milioni di persone, che avvenne nel 2002 nelle strade di Amedabad) che vinse dopo un decennio di crisi economica e aumento dei prezzi, grazie a una martellante campagna elettorale rivolta al ceto medio e a un programma economico liberista, a un uso massiccio dei social, e soprattutto vellicando il sentimento nazionalista che in India, il continente delle diversità, cova da sempre sotto le ceneri. Modi ha presentato ier l’altro il suo programma ( che i politici indiani chiamano Manifesto) centrato sulle “mani libere” contro il terrorismo, che ancora imperversa essendo l’ultimo attentato di due giorni fa, con un deputato del Janata fatto saltare in auto da un gruppuscolo maoista; le promesse di raddoppiare in 3 anni il reddito degli agricoltori, togliere lo status speciale al Kashmir, e di portare il Pil a 5 trilioni di dollari entro il 2025 e l’India a diventare terza economia mondiale nei 5 anni successivi. Occorrerà vedere se avrà ancora credito dagli elettori, perché le precedenti mirabolanti promesse sembrano non essersi tradotte in realtà, e per ora il Pil dell’India ha solo superato la Gran Bretagna collocandosi al sesto posto tra le potenze mondiali. La “Modinomics”, la terapia shock con la quale il Janata vinse nel 2014 contrapponendosi al gradualismo riformatore del Congress Party, puntava essenzialmente a modernizzare le infrastrutture incidendo sulla disoccupazione giovanile, e a creare condizioni favorevoli agli investimenti stranieri, anche mettendo alle Finanze un epigono indiano dei Chicago boys. Invece, per far breve una questione complessa, e per quanto essenzialmente a causa del rallentamento dell’economia cinese, il Pil indiano è sceso dall’ 8,2 al 7,5 per cento. E soprattutto è scoppiato lo scandalo della disoccupazione che non è al 4,9, come dichiarato dal governo, ma al 6,1 per cento. Per quanto si tratti di cifre che farebbero scoppiare di gioia qualsiasi nazione occidentale, in un Paese come l’India si tratta ( oltre che di milioni e milioni di persone) del dato più alto dell’ultimo mezzo secolo.

Gli effetti non si son fatti attendere, tanto che il Janata ha perso le ultime tre elezioni supplettive in 3 Stati che erano sue roccaforti, il Madhya Pradesh, il Rajastan, e il Chhattisgarh. Ha perso in favore del Congresso guidato da Rahul Gandhi, che ha cominciato a pianificare la riscossa.

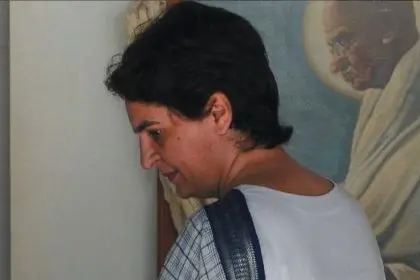

La mossa decisiva è stata mettere in campo Priyanka Gandhi, sorella di Rahul e come lui nipote di Indira Gandhi. «Dateci Priyanka», gridavano sotto casa dei Gandhi a Delhi i sostenitori del Congress Party la sera della vittoria di Narendra Modi. Riluttante alla politica quanto lo fu il fratello Rahul, Priyanka ha accettato la nomina a segretario del Congress Party nello stato- chiave di qualunque elezione, l’Uttar Pradesh, del quale ha composto le liste elettorali selezionando solo under 50. Bisogna considerare che l’Uttar Pradesh, immenso territorio al centro dell’India del Nord, è popolato da 200milioni di persone ed esprime da solo ben 80 deputati, in un’assemblea che ha la maggioranza a quota 272: ed è lo Stato in cui c’è a Varanasi ( Benares) il collegio di Narendra Modi. Al partito di Gandhi si sono accorti che in Uttar Pradesh, nel 2014, gli unici collegi in cui il Congresso aveva vinto erano quelli in cui aveva fatto campagna elettorale Priyanka. Così il 23 gennaio scorso è stata fatta quella che dai media indiani è stata giudicata come la mossa più audace per cercare di conquistare lo Stato cruciale per le elezioni generali: far scendere in campo Priyanka.

Quarantasette anni, due figli, un marito chiacchierato per illeciti immobiliari, Priyanka è fisicamente ma non solo lo specchio della nonna Indira Gandhi. Stesso taglio di capelli, stesso portamento, stesso profilo tendente all’aquilino, stesso carattere calmo e concentrato, stessa abilità oratoria. E soprattutto, a quanto si dice, stesso acume politico e stessa leadership naturale.

La scommessa del partito del Congresso nelle elezioni dalle quali il 23 maggio uscirà il nuovo presidente è concentrarsi in Uttar Pradesh, dove sa di poter ottenere il sostegno delle caste superiori ( e della minoranza musulmana, che vale il 19 per cento dell’elettorato), sperando poi in un effetto sul resto degli Stati. Un gioco a tavolino per arginare il populismo di Narendra Modi, e qualche volta in politica il gioco a tavolino può riuscire.

Nessuno può dire cosa sarebbe accaduto se Priyanka Gandhi si fosse candidata, ma di certo la sfida dei Gandhi è ripartita e lascerá il segno. “Votate per l’anima indiana, contro chi ha portato povertà e violenza” è il mantra di Rahul Gandhi. Ma è con Priyanka che l’immaginario si è rimesso in cammino, con lei la grande storia dinastica che ha nutrito l’orgoglio dell’India e che cerca di tenere il Paese nel sentiero dei valori su cui è diventato una democrazia, è ricomparsa sulla scena. Narendra Modi lo sa benissimo, e gli è scappata una battuta feroce, «per noi la famiglia è la festa, per altri la festa è la famiglia». Sempre che il suo alla fine non si dimostri lo stesso errore di Churchill. Mai sottovalutare un Gandhi...