PHOTO

«Se non fossi Mario Pannunzio vorrei essere Fred Astaire». Strana, una dichiarazione così, attribuita ad un uomo dall’aplomb proverbiale. Io la trascrivo come me l’hanno raccontata, ma non mi stupisce affatto. E non solo perché l’ho visto calzare sempre lucidissime scarpe nere di coppale sotto l’impeccabile doppio petto in grisaglia o perché aveva sposato una ballerina. Era paffuto e sempre serafico, solare, mai malmostoso, penso amasse i piaceri della vita. Il cinquantenario della sua morte ha dato la stura ad una serie di meritatissime commemorazioni ( cito Teodori sul Sole- 24 Ore, Galasso sul Corriere della Sera, Vecellio su Il Dubbio) variamente elogiative del giornalista fondatore e direttore del mitico Il Mondo ( 1949-1966).

Ricordo bene la sede del settimanale, al terzo piano di un nobile palazzetto a Via della Colonna Antonina: salivo quelle scale con in mano i dattiloscritti dei miei articoli, a malapena osavo aprire i due sportelli a ventola - come quelli dei saloon dei western americani - e, il più delle volte, li consegnavo frettolosamente al portiere con berretto a visiera che stazionava nella piccola antisala. Sbirciavo la redazione, un vasto stanzone chiaro, con al centro lunghi e ampi divani di pelle o fintapelle bianchi, su cui ricordo di aver notato una volta il grande Rodolfo Wilcock che indossava poveri stivaletti militari americani con la suola di gomma, residuati di guerra. Su quei divani, negli anni, mi sarò seduto si e no dieci volte: nonostante la cinquantina di articoli generosamente pubblicatimi mi sentivo a disagio, un po’ un estraneo, non osai mai infilarmi tra i gruppi di amici tutti importanti che la sera vi si riunivano a cazzeggiare di politica, di letteratura o ( meno) di arte. Avrei potuto: all’ingresso non c’era alcun filtro, bastava essere un po’ conosciuti per poter penetrare in quel sancta sanctorum del giornalismo italiano. Li sentivo un po’ troppo borghesi.

In fondo alla sala, tra due grandi porte- finestre nobilmente affacciate su Montecitorio, Mino Maccari e Amerigo Bartoli si alternavano settimanalmente a un tavolinaccio, per schizzare le loro vignette, I cui abbozzi venivano sottratti da questo o quello dei presenti. Sulla sinistra, dietro ad un altro tavolo sovraccarico di carte e libri, fungeva da caporedattore Alfredo Mezio, critico d’arte nostalgico della Scuola Romana anni ’ 30, già redattore di Quadrivio, il settimanale non meno mitico del Mondo anche se condannato all’oblio perché fascista, egregiamente diretto da un non ancora antisemita Telesio Interlandi e con caporedattore Vitaliano Brancati. Avevo frequentato la redazione di Quadrivio, dalle parti di Via Cavour, perché vi accompagnavo mio padre quando lui andava a consegnare le sue vignette. Moltissimi anni dopo, rintracciai la collezione di Quadrivio per ripubblicare un bellissimo racconto del grande scrittore Marcello Gallian illustrato dalle “chine” di mio padre, e vi lessi una poesia di Pietro Ingrao, piccola testimonianza della nota continuità tra i ceti intellettuali dei periodi fascista e post- fascista.

Il Mondo, a parte Mezio, mostrava scarse tracce di una tale continuità. Pannunzio aveva rilevato il titolo e la testata del settimale da uno altrettanto splendido, di pochi anni prima ( 1945), diretto da Alessandro Bonsanti e da lui stesso fondato assieme a Eugenio Montale e Arturo Loria ( ma forse la testata fu invenzione di Giovanni Amendola). L’impostazione grafica era fedele al magistero giornalistico di Leo Longanesi, con i caratteri ottocenteschi un po’ snob. Non era solo una scelta di gusto, un vezzo estetizzante e retro; con questa scelta Pannunzio mostrava l’espli- cita intenzione di distaccarsi dal “novecentismo”, considerato troppo legato all’immaginario fascista ( era infatti un tipico tratto di “Quadrivio”). Autore di un unico, bellissimo saggio dedicato a Tocqueville, Pannunzio, che aveva anche tentato la via della pittura esponendo un quadro a una delle Quadriennali del Ventennio, avrebbe ambito, segretamente, fare lo scrittore. All’archivio della Camera dei Deputati potei sfogliare i quaderni dove lui, ancora giovane, diligentemente copiava pagine e pagine dei grandi romanzieri francesi ottocenteschi, ma anche il dattiloscritto di un paio di suoi racconti. Il giornalismo, la direzione del Mondo, gli diedero modo di mettere finalmente in mostra le sue qualità.

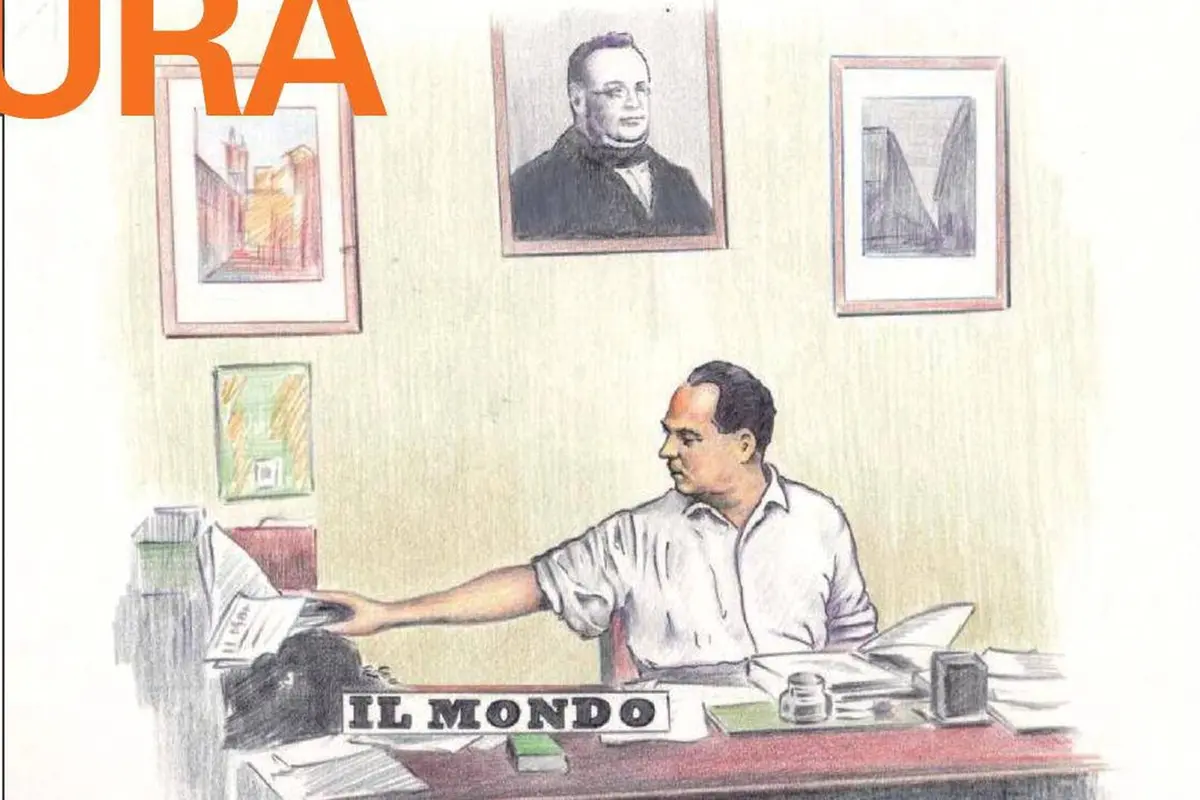

Sulla destra della sala c’erano le scrivanie dell’esile, elegante Nina Ruffini, di Lily Marx con in bocca l’eterna sigaretta le cui ceneri veniano consegnate a un graziosissimo portacenere portatile, di Giulia Massari. Tra le loro scrivanie si aprivano le porte dello studio di Ernesto Rossi - un privilegio! - che vi arrivava sempre carico di una borsa gonfia di carte e documenti, e di quello di Pannunzio. Io vi fui ammesso un paio di volte, quando il direttore volle personalmente affidarmi il tema di un articolo o quando, volendo pubblicare nello stesso numero due miei pezzi, mi chiese uno pseudonimo. Mi riceveva in piedi, accanto alla scrivania e sotto un grande ritratto di Cavour. Notai, un po’ stupito, che attorno al collo e pendente sul petto aveva uno spago, che gli serviva per misurare la lunghezza degli articoli.

Una gestione, come si vede, artigianale, resa unica da una eccezionale sensibilità letteraria e artistica, in particolare per ciò che riguardava la scelta delle fotografie, suo compito esclusivo. Erano fotografie sempre significative, piene di ironia. Facevano spesso infuriare i suoi avversari politici, che arrivarono a rimproverargli di aver messo in luce aspetti un po’ miserabili del Mezzogiorno, al quale dedicò una famosa serie di articoli firmati dal quasi esordiente Giovannino Russo: era ancora il Mezzogiorno d’Italia della famosa inchiesta Franchetti-Sonnino - indispensabile base per ogni politica meridionalista - ma che l’ipocrisia DC tendeva a nascondere. Pannunzio ( assieme a Chinchino Compagna e il suo mensile “Nord e Sud”) portò le tematiche meridionaliste nella sfera degli interessi liberali, sottraendole al monopolio comunista, forte del bellissimo “Cristo si è fermato ad Eboli” di Carlo Levi o della saggistica di Guido Dorso, ma anche al pauperismo DC, intrecciato su un folklorismo nettamente ostile all’Europa.

Se come giornalista non si può che riconoscere i grandi meriti di Pannuzio, la sua opera come politico non è ugualmente persuasiva. Liberale di scuola crociana, rimase legato a quella esperienza, al suo linguaggio e ai suoi simboli, anche quando essa era divenuta inservibile e persino dannosa: impeccabile valorizzatore dello splendido archivio della cultura liberale ed europea, finiva però col cristallizzarla. Avversario dell’azionismo intransigente alla Alessandro Galante Garrone ( si può dire?), con il suo rigore un po’ rancoroso, l’utopismo inconcludente, il laicismo ottocentesco, con l’azionismo condivise una stessa filosofia, per la quale la politica finiva con l’essere una sorta di riserva in esclusiva della borghesia, colta ed “intelligente” ma incapace di scoprire nelle pieghe dell’attualità i semi forse non eleganti e inappuntabili dell’inevitabile travaglio da cui nasce un nuovo - che potrà anche essere sgradevole ma sempre deve essere riconosciuto per essere affrontato e magari, a volte, persino canalizzato.

Il Mondo non appoggiò la campagna divorzista, posta in prima fila già dalla “sinistra radicale” di un Pannella appena emergente nella classe dirigente del primo radicalismo; né capì i fenomeni storici avviati dalle rivolte studentesche di Berkeley: il libertarismo era per quel gruppo un sinonimo di anarchismo.

In un suo ritratto di Pannunzio, sicuramente forzando i toni, Pannella lo erige proprio ad eroe e modello di un individualismo senza tempo, per il quale le leggendarie frequentazioni notture dei caffè di Via Veneto erano la risposta irridente alle pruderie, agli ipocriti moralismi dei burocrati, non solo quelli di Via Botteghe Oscure per i quali la relazione di Togliatti, sposato, con Nilde Jotti fu uno shock scandaloso. No, Pannunzio fu schiettamente liberale, mai un individualista o un libertario. Non fece mai propria la filosofia degli “Happy Few”, ma vagheggiò di essere la bandiera, il punto di riferimento di una “Terza Forza”, di minoranza ma capace di essere il “motore immobile”, il Sole intellettuale dei grandi partiti di massa e delle loro folle di tesserati, ovviamente stupide e non atte a governare ma solo destinate ad essere governate, come ne “La Repubblica” di Platone retta da un sinedrio di saggi.

Pannunzio, senza essere l’inventore della formula, propugnava una “unità delle forze laiche” dichiaratamente non inclusiva e in definitiva partecipe della cultura inquisitiva che caratterizzava i grandi partiti- chiesa, con le loro commissioni disciplinari, occhiuti filtri ideologici. Debbo ancora citarlo, ma dovette arrivare Pannella per dare lustro e vita alla formula - nata tra i giovani studenti universitari dell’ “Unione Goliardica Italiana” - della “unità laica delle forze”, inclusiva fino a contemplare la compresenza di un Partito Comunista approdato alla democrazia occidentale e di cattolici non più clericali ma seguaci del personalismo di Mounier. La formula entrò nello Statuto del Partito Radicale di Pannella: «Per essere radicali è sufficiente pagare la quota annuale di iscrizione e dare seguito alla mozione congressuale annuale». Nessuna Inquisizione.

Raccolgo la notizia della scomparsa di Giuseppe Galasso, forse l’ultimo autentico erede di Benedetto Croce. I giornali riportano una sua dolente affermazione: «Chi crede in laicità e ragione è un sopravvissuto». Bellissima e nobilissima. Rileggetela con attenzione, e vi accorgerete che è anche essa non inclusiva. Laicità e ragione sono concetti più ampi, continuamente plasmati e riplasmati dal corso della storia. E’ la “religione della libertà” crociana...