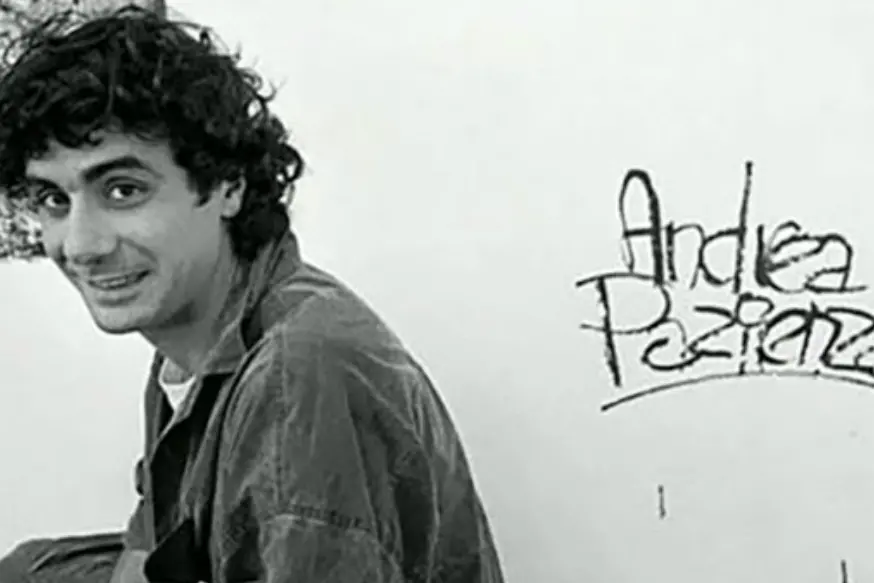

PHOTO

«Io voglio evitare il più possibile di lavorare nella vita e fare quello che mi pare, altrimenti ti aggioghi a un carro orribile». Andrea Pazienza, in unintervista del 1986, ci dice tutto quello che cè da sapere su di lui. E leggendo queste poche parole, non bisogna cadere nellerrore di valutarle con superficialità. Sono lessenza di una filosofia di vita che parte da lui e arriva fino al bellissimo libro di Vitaliano Trevisan, Works, passando per la malinconia de La vita agra di Bianciardi: una negazione del processo umano, economico ed esistenziale dellidentificazione del cittadino con il lavoratore, il rifiuto del concetto post rivoluzione industriale e poi fordista, poi nazista e infine capitalista nel senso attuale del termine, del lavoro che nobilita luomo. Che lo rende uomo solo se impiegato, anzi sfruttato in quanto ingranaggio obbediente del sistema.Andrea Pazienza, che lunedì scorso avrebbe compiuto 60 anni, ha raccontato una generazione desaparecida. Se altrove sono stati i militari a annichilire e decimare i migliori di una generazione che poteva cambiare il mondo quella della fine degli anni 70, che non si (e di fatto ci) vendette come fecero i suoi fratelli maggiori -, in Europa e in particolare in Italia è stata prima falcidiata dalleroina e poi abbrutita dal berlusconismo. Paz, artista totale e anarchico, limpido e oscuro, dolce e feroce capace di raccontarti come da piccolo uccideva un uccellino ferito dal padre cacciatore, ma anche di disarmarti con quello sguardo fiero e indifeso che gli scorgi nelle foto -, ha raccontato quellapocalisse con i suoi disegni, quella strage di cuori, cervelli ed emozioni con la lucidità di un cronista e la fantasia di un genio, che da Pentothal a Zanardi ha saputo inchiodarci di fronte alla verità. Dissacrandola, destrutturandola, selezionandola, spogliandola. In bianco e nero, mentre il mondo diventava a colori, senza accorgersi di quanto stava inesorabilmente sbiadendo.Lo ha fatto, questo giovane pazzo, facendo paura a chi non poteva sopportare un artista che rifiutasse ogni logica dominante, qualsiasi pensiero unico: aveva voltato le spalle al dio denaro, si era messo in testa di raccontare sesso, droghe e falsi miti (anche di chi lo sosteneva, anzi soprattutto), di minare alla base le ipocrisie di una società che combatteva con i suoi tratti inconfondibili, resistendo senza piegarsi. Ma spezzandosi, perché unanima così, non può non cadere sotto i colpi di una realtà squallida. Soprattutto se prova a curarsi con droghe sintetiche e la consapevolezza di morire senza invecchiare. Agli albori della dittatura dellimmaginario di plastica, perché a quel tipo di sostanza stupefacente con diffusione di massa, non poteva sopravvivere. Era un demolitore di immaginari, Andrea, non poteva combattere quel colosso di spazzatura e lustrini.Cè tutto questo nel documentario proposto laltroieri sera da Sky Arte HD (ennesimo bel colpo del canale diretto da Roberto Pisoni, che alla competenza unisce visione e coraggio), un canale che a Paz sarebbe piaciuto per la sua capacità di andare ovunque con curiosità e senza barriere. Anche se di sicuro non avrebbe pagato una lira, anzi un euro per una pay-tv.Bello, questo film, fin dal titolo Andrea Pazienza: fino allestremo. Difficile raccontarlo, questo autore va evocato. Lo sa Renato De Maria che gli ha dedicato uno dei suoi lavori più belli e inevitabilmente incompiuti, Paz! . E lo sa anche Paolo Caredda, regista di un documentario che si smarca dal biopic per diventare frammentato ritratto, sguardo affettuoso ma anche impietoso su un artista incatalogabile per talento, sensibilità e dirompente iconoclastia. Capisce subito di doverlo raccontare per suggestioni e intuizioni, con i suoi disegni e con stranianti idee le testimonianze dei cosplayer che si fanno spazio tra amici e colleghi, il presente depresso di chi sa di essere mosca bianca, nel leggerlo, che si fa largo in un passato rivoluzionario e poi represso , trovate che non fanno mai stare comodo lo spettatore. Caredda non racconta solo Pazienza, ce lo fa vivere o almeno ci prova. E non rinuncia a scelte etiche nessuna censura, neanche quando magari ci piacerebbe essere accondiscendenti verso un ricordo più convenzionale ed estetiche, con laiuto delleccellente fotografia filologica ma libera di Federico Penzo e del montaggio di Fulvio Molena che ha il coraggio di essere irregolare, ma fluido come le tavole del protagonista. La struttura narrativa, poi, che è fatta di accelerazioni e curve ampie (anche grazie ad Alvise Renzini, le cui animazioni sono un regalo essenziale), ci consente di sentire addosso il contesto di quegli anni a volte sbattuto in faccia allo spettatore con immagini pubblicitarie, ad esempio - oltre che il profumo di una vita sballata, sempre fuori fuoco ma unica. Caredda semina, senza imporre. Il sacrificio, in quanto elemento fondante della creatività di Paz, è suggerito e poi inevitabilmente dimostrato. Nel suo percorso di vita e nella morte precoce, narrata senza retorica e come fatto inevitabile, ma anche nella voce che ci ricorda come e dove sono finiti i suoi compagni di viaggio. Perché qui non siamo di fronte alla rockstar maledetta, a un Belushi (che sembra disegnato da lui e con cui condivide la follia surreale e lessere un rivoluzionario post-ideologico), ma piuttosto a un Cobain, a un uomo che non vuole e non crede di dover portare addosso le responsabilità che il suo genio gli impongono. Perché anche quello sarebbe un lavoro. Uno che non ha paura di svegliarsi tardi, arrendersi, riprendersi il suo io, fosse anche solo per sempre, pur di non sottostare alle logiche aride della normalità.Andrea Pazienza Fino allestremo è un viaggio. Dentro quello che potevamo essere, che non ci hanno permesso di essere, dentro quello che dovremmo sforzarci di vedere. E vivere. E il racconto umile e appassionato di un Pasolini a fumetti ancor meno compreso, che non aveva bisogno di prove ma solo di matite e pennarelli per dirci chi siamo. Uno che si è spinto fino allestremo perché aveva il coraggio di farlo, perché nel buio delle sue ombre, fossero anche solo create dal nasone di Zanardi, ci trovavi la luce di chi è così autolesionista da non mentire, a se stesso e agli altri. Di chi non voleva essere un maestro, ma disegnare le nostre contraddizioni a partire dalle sue. Di un provocatore che aveva il gusto e lironia per non rassicurarci, di un innovatore che non aveva bisogno di dimostrarci quanto era bravo, perché lo era. Lo è. Questo documentario non ha paura di smarcarsi dalle regole, come lui, di non obbedire strettamente alla grammatica cinematografica e televisiva, di perdersi a volte e poi ritrovarsi. Di essere libero, come il suo protagonista sapeva essere nel linguaggio che consegnava ai suoi personaggi, parole che nelle chine e nelle nuvole parlanti di altri sarebbero apparse grottesche e parodistiche. Mi manchi, ci manchi. E se questi 53 minuti hanno un difetto, è quello di ricordarcelo