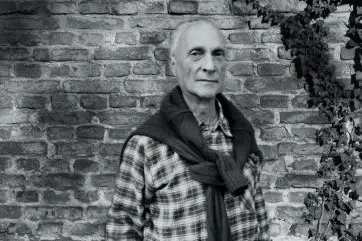

PHOTO

Non era un prete normale don Roberto Sardelli. O forse lo era più di chiunque altro, con la sua scelta di rinunciare ad ogni privilegio, di vivere accanto agli ultimi, tra gli emarginati, nelle baracche. Come avrebbe fatto Cristo, diceva lui.

Se n’è andato il 19 febbraio, a 83 anni, forse ancora oggi senza una vera risposta a quella lettera scritta assieme ai suoi ragazzi dalla periferia di Roma nel 1970. Lo chiamavano il don Milani di Roma o meglio “il prete dei baraccati”, perché stare lì, diceva a chi glielo chiedeva, era l’unico modo per fare il prete a Roma. Erano quelli gli ambienti del cristianesimo primitivo, quelli dei disagiati, dei poveri, dei disgraziati.

Giocavano sul silenzio le istituzioni e sulla scarsa coscienza di sé che, prima di don Roberto, i baraccati avevano. Originario di Pontecorvo, nella Bassa Ciociaria, don Roberto divenne sacerdote nel 1965, a 30 anni.

Non amava il potere, lo detestava, preferendo stare dalla parte di chi lo subiva per dargli la parola, raccontarlo da prospettive rifiutate dai perbenisti. Gli fu chiaro quel primo giorno in una chiesa della periferia ovest di Roma, quando il parroco gli si presentò affidandogli gli strumenti del suo ministero. «Mi mise tra le mani un pallone - raccontava - dicendomi che i ragazzi potevano giocare tutti i pomeriggi dalle ore 16 alle ore 18». Se il suo ruolo iniziava e finiva con un pallone, pensò, non poteva essere la persona giusta. Ma tacque: non aveva altra soluzione in quel momento e ne serviva una che non contemplasse l’intreccio anacronistico di salmi e corse su un prato. Quella ricerca lo portò a Barbiana del Mugello, dove c’era «un prete che gridava», don Milani.

Un incontro che gli cambiò la vita e lo porto fino alla baraccopoli dell’Acquedotto Felice. Nel 1968 gli venne dato l'incarico di collaboratore nella parrocchia di San Policarpo, dove cominciò ad aiutare i poveri, i migranti provenienti dal Sud, 650 famiglie che vivevano nelle baracche alle spalle della chiesa, costruite nelle arcate dell'acquedotto. Un anno dopo lasciò la comodità della sua chiesa per andare a vivere con loro, nelle baracche. Ne acquistò una da una prostituta, la 725, come il numero civico impresso su quella casupola di nove metri quadrati che traformò nella «scuola del riscatto», come la chiamavano i suoi ragazzi. La “Scuola 725” era piena all’inverosibile. Si studiava costantemente, non solo per recuperare il tempo perso nelle scuole dove quei ragazzi venivano ghettizzati, ma anche per imparare a ragionare, per prendere coscienza della situazione che li aveva portati a vivere ai margini. Nessun catechismo: don Roberto puntò sull’orgoglio, sullo studio come occasione per uscire da una situazione umiliante. E intanto viveva come loro, nella loro stessa incertezza, senza nemmeno sembrare un prete.

In quella baracca entrò il mondo intero: ogni sera, al lume di una candela, si leggeva il giornale e si discuteva di tutto. Sentirono, per la prima volta, un vecchio grammofono suonare Beethoven, la Sesta Sinfonia. Il disco girava sotto un grande leccio, traducendo in musica quegli sconfinati boschi frequentati da pastori che erano la loro intera esistenza. Presto la scuola si riempì di intellettuali, incontravano i ragazzi e parlavano con loro. Le loro riflessioni finirono tutte in un quindicinale che stampavano con il ciclostile. Ne fecero un libro, dal titolo Non tacere, ma soprattutto ne nacque una lettera al sindaco di Roma, Clelio Darida, per denunciare la loro condizione. Ci misero dieci mesi e alla fine, dentro, c’era molto più che una lettera, tanto da spaventare le autorità e spingere il cardinale vicario a chiedere di non pubblicare il lavoro. Fu il primo documento di scrittura collettivo di una periferia che si motrava nuda di pregiudizi e cliché, un documento di lotta per la casa che provocò un terremoto politico. «Il luogo dove viviamo è un inferno, l'acqua nessuno può averla in casa - scrivevano - La luce illumina solo un quarto dell'Acquedotto.

Dove c'è la scuola si va avanti con il gas. L'umidità ci tiene compagnia per tutto l'inverno. Il caldo soffocante l'estate. I pozzi neri si trovano a pochi metri dalla nostre cosiddette abitazioni. Tutto il quartiere viene a scaricare ogni genere di immondizie a 100 metri dalle baracche. Siamo in continuo pericolo di malattie». Nel 1973 tutte le famiglie dell’Acquedotto ottennero una casa, ma comunque in periferia. La maggior parte di loro finì ad Ostia, compreso don Roberto, che poco dopo lasciò la sua casa ad un’altra famiglia, rimanendo per un periodo senza tetto e poi trovando riparo al Prenestino. Lì scoprì il mondo degli anziani soli e la loro periferia sociale. Nel 1982 fondò lo Studio Flamenco, per avvicinarsi al mondo Rom attraverso la danza, mentre dal 1989 al 1998 seguì negli ospedali i malati terminali di Aids a Villa Glori.

Era gente che viveva col marchio di un male terribile di cui nessuno voleva parlare, tranne don Roberto, che racchiuse le loro storie nel libro Le margherite sono le nuvole del prato.

I ragazzi gli rimasero sempre vicino e con loro rinnovò l’appello al sindaco con la lettera “Per continuare a non tacere”, con la quale ripropose, in una città dai connotati diversi, le identiche esigenze di riscatto delle periferie. La lettera infastidì Veltroni, che provò a raccontare alla stampa un mondo meno duro di quello rappresentato da don Roberto. Lui, però, non si fece scoraggiare dall’indifferenza della politica, tema dominante dell’ultima fase della sua vita.